戦雲急を告げる昭和16年(1941)10月、陸軍予科士官学校が四谷の市ヶ谷台から朝霞に移転された。

そこは戦後一時米軍のキャンプ地となり、現在、陸上自衛隊駐屯地となっているところである。

この移転に伴い、同校に勤務する武官(将官以下、下士官以上)ならびに文官(大学の教授クラス)の住居を用意するため、大泉住宅共栄会の地区に住宅が建設されることになった。そのため、今なお「将校住宅」と呼ばれている。

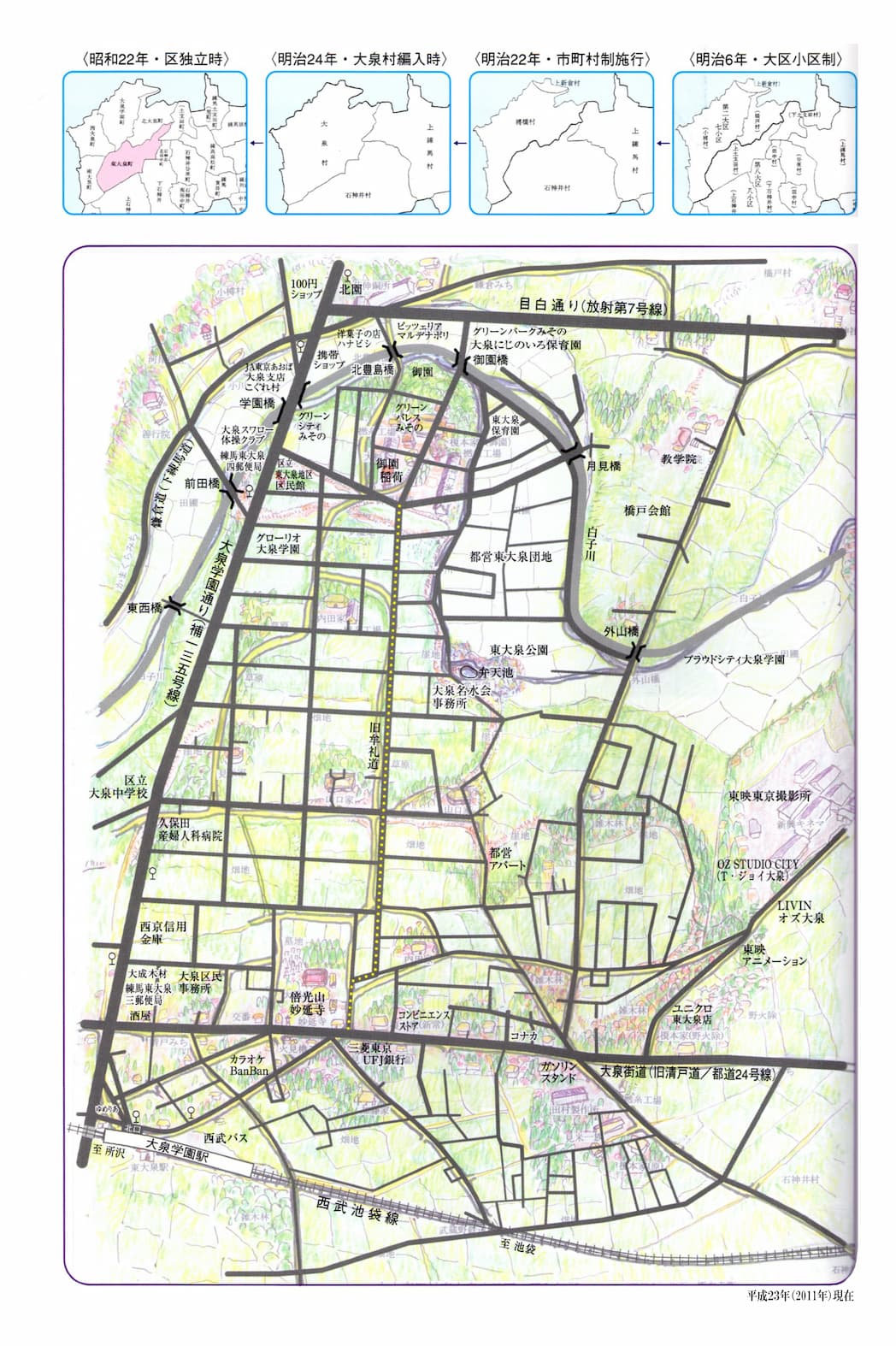

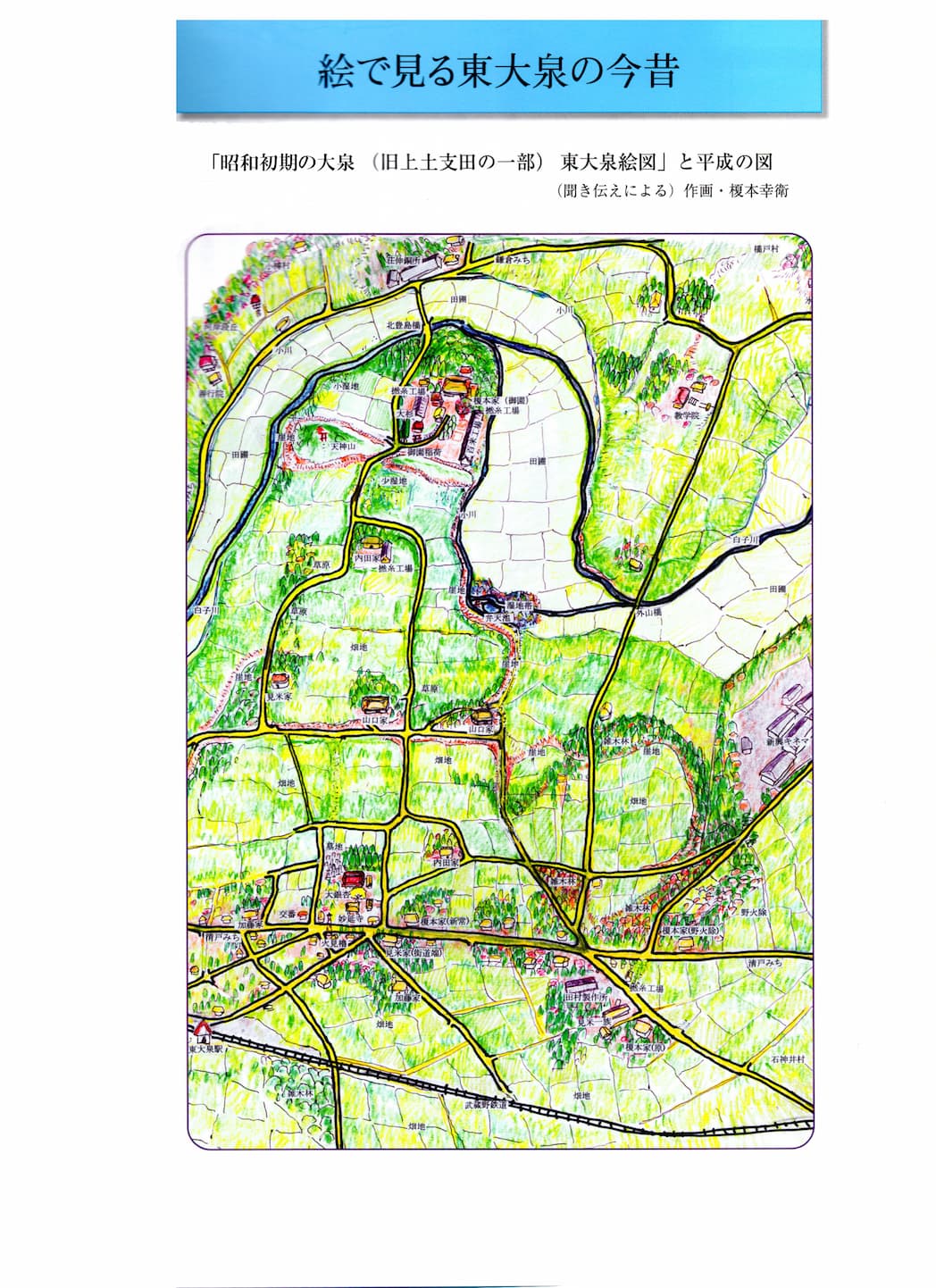

開くところによると武蔵野鉄道株式会社(現西武鉄道の前身) の仲介によって、当時畑であった、数軒の旧家の農地ならびに聖心女学院が農園場として確保していた妙延寺真一帯(左絵図参照)が買収され、陸軍予科士官学校職員住宅協会と呼ぶ会社〔西武系〕が設立され、同社によって宅地に造成され、水道施設が造られ、家屋の建設が進められた。

平均70坪(最大200坪)の区画割りで造成され、道路も碁盤の目のように整然とした街づくりの設計で、北の札幌、西の京都に代表されるような均整の取れた風格を備えている。

昭和20年(1945)の終戦までは軍関係の方々が居住され、将官クラスの方には朝夕従卒が馬を引いて送迎したといわれている。終戦の8月に軍隊は解散され、戦後、経営会社が日本復興住宅協会(社長・山名義高、元武蔵野鉄道社長)となり、居住者との間でいろいろ話し合いが行われた。

これらの人々の稔意をまとめ、その中核となって推進されたのは、予科士官学校時代から職員の世話役の中心であった宮野正年元少将を始め、当時地区内に居住の長老の方々であった。

住民側は住宅組合を結成して一括買い取ることで、和解となった。組合としての一括買い取りの資金は、成賓清松氏の尽力で銀行から融資を受け、組合員が月賦で返済することになった。また、建築予定の空地など、付帯して買い取りを求められた物件の処理については、末村甚之助氏の協力により解決された。

宮野氏など問題解決の中心となった人達の発議により、水道の運営と併せて住民の親睦、環境の改善向上を目的として、住宅組合に加入していると否とにかかわらず、水道の利用者全体によって住民団体を組織することになり、これを「大泉住宅共栄会」と称することになった。この「大泉住宅共栄会」の発足は、昭和25年(1950)11月初日であった。区域内居住者で水道を利用しない者も準会員としてその加入を勧奨して、地域団体としての完成に努めた。

「大泉住宅共栄会」の活動としては、水道経営が主であったが、その他に、町会的な仕事である街路灯の維持管理と増設、防火設備の管理や補強、道路や側溝の整備改善の推進、雑草や害虫の駆除などの環境美化などについての区への陳情や折衝、お祭りやその他の行事などを通しての会員の親睦など、多方面の活動が行われた。

このように、次第に町会的な業務が増加してきたので、次章で述べる、大泉住宅共栄会の誕生へと発展していった。

※以上は、主として板橋清吉氏の、昭和57年までの数年にわたる献身的なご努力によって整理された資料に基づいて記述したものである。詳細は昭和57年3月発行の『水道部会のあゆみ』 を参照されたい。